[인터뷰] 선을 드러내는 도자, 색을 남기는 시간 — 김귀연

Dec 29, 2025

![[인터뷰] 선을 드러내는 도자, 색을 남기는 시간 — 김귀연](https://media.artnedition.com/media/review/news/image/main_essay_img298-2.webp)

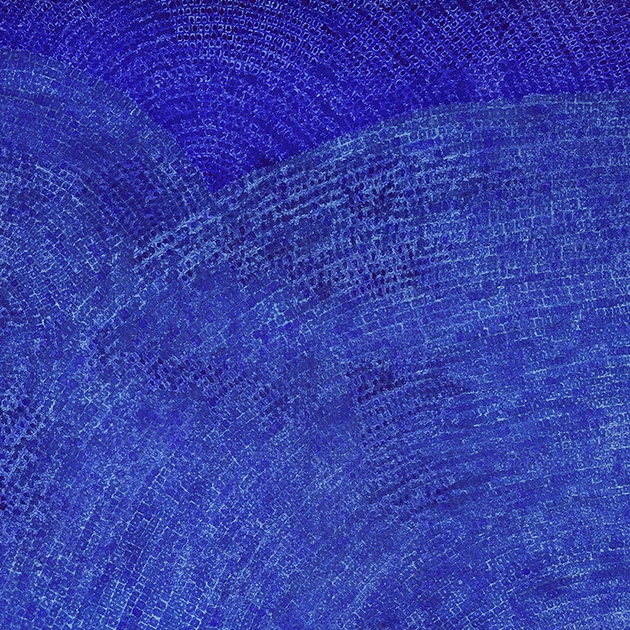

김귀연은 점·선·면의 구조와 절제된 색감을 도자라는 매체로 풀어내는 작가다. 청색과 백색, 그리고 최근에는 회색에 이르기까지. 그의 작업은 장식보다 형태, 표면보다 구조에 가까이 있다. 겉과 속이 같은 선으로 이어진 도자는 빛을 통과시키며, 재료의 물성과 작가의 태도를 동시에 드러낸다. 김귀연에게 도자는 완성된 결과물이기보다, 재료와 함께 만들어가는 하나의 상태에 가깝다.

Q. 점·선·면, 그리고 청색과 백색이라는 제한된 요소로 작업을 이어오고 계십니다. 작업의 출발점에 대해 이야기해 주세요. A. 저는 점·선·면, 그리고 청색과 백색의 절제된 색감과 장식을 도자로 표현하고 있는 김귀연입니다. 작업을 시작할 때부터 형태를 과하게 꾸미기보다는, 구조와 선을 명확하게 드러내는 데 집중해왔어요. 도자는 표면을 어떻게 장식하느냐보다, 안쪽의 구조가 어떻게 만들어졌는지가 더 중요하다고 생각합니다. 그래서 자연스럽게 색도 줄어들었고, 형태에 더 집중하게 됐습니다.

Q. 슬립 캐스팅 기법을 사용한 작업도 이어오고 있는데, 이 방식에 대해 설명해 주신다면요. A. 슬립 캐스팅은 석고로 만든 틀 안에 액상의 흙을 주입해 같은 형태를 반복적으로 제작할 수 있는 기법입니다. 비교적 안정적으로 형태를 유지할 수 있기 때문에, 일정한 구조를 가진 작업에는 적합하다고 생각해요. 다만 모든 작업을 이 방식으로 하는 것은 아니고, 형태나 두께에 따라 다른 성형 기법을 병행하고 있습니다.

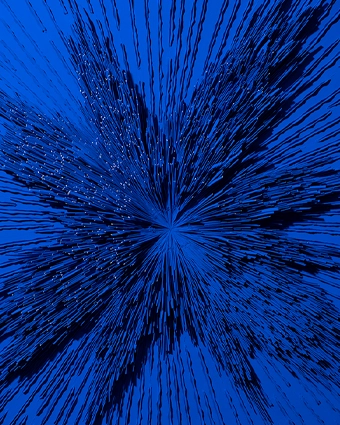

Q. 백자와 청색이라는 조합이 작업을 설명하는 중요한 요소입니다. 이 색을 선택하게 된 계기가 궁금합니다. A. 한국에서는 백자를 깊이 사용해볼 기회가 없었는데, 일본 교토에서 머물며 백자의 종류가 굉장히 다양하다는 걸 알게 됐어요. 그때 호기심이 생겼고, 직접 사용해보고 싶다는 생각이 들었습니다. 청색은 제가 살던 지역의 기억과 많이 닿아 있어요. 교토는 사계절 내내 전체적으로 푸른 기운이 강한 곳이었고, 그 인상이 제 안에 오래 남아 있었습니다. 그래서 자연스럽게 백자의 청색을 작업에 사용하게 됐습니다.

Q. 작업에서 ‘선’을 중요하게 다루신다고 하셨는데, 특히 얇은 기벽의 작업이 인상적입니다. A. 저는 작업할 때 선을 보여주는 걸 굉장히 중요하게 생각합니다. 기면의 안쪽 라인과 바깥쪽 라인이 솔직하게 드러나야 한다고 생각해요. 얇은 작업의 경우에는 슬립 캐스팅이 아니라 몰드 성형 기법으로 작업합니다. 정말 많이 깎아내면서 안쪽과 바깥쪽의 선이 최대한 일치하도록 만드는 게 목표예요. 속과 겉이 같은 선이라는 게 명확하게 보이길 바랍니다.

Q. 흙이라는 재료에 대해 이야기해 주신 부분이 인상적이었습니다. 작업 태도와도 많이 닮아 있는 것 같아요. A. 흙은 관리하는 사람의 상태, 날씨, 습도에 따라 결과가 확연히 달라지는 재료예요. 잘 보살피지 않으면 제가 원하는 결과가 나오지 않죠. 학생 때는 그게 너무 스트레스였어요. 열심히 컨트롤했는데도 결과가 다르면 실패라고 느끼고, 버려지는 작업도 많았습니다. 그런데 어느 순간 생각을 바꾸게 됐어요. 흙이라는 재료가 원래 갈라지고 터지며 힘이 생기기는 존재라면, 그걸 억지로 통제하려 하지 말고 그 자체를 아름다움으로 받아들이면 어떨까 하고요. 저 자신도 완벽하지 않거든요. 실수도 많고요. 그런 점에서 흙이라는 재료가 저와 많이 닮아 있다고 느낍니다.

Q. 작업에서 투광성이 자연스럽게 드러납니다. 이 부분은 의도된 요소인가요? A. 투광성을 표현하려는 목적이라기보다는, 제 자신을 표현한 결과에 가깝습니다. 겉과 속이 같아야 한다는 생각 때문에 안쪽과 바깥쪽 기벽을 최대한 비슷하게 만들다 보니, 자연스럽게 투광성이 생겼어요. 작업의 크기가 크지 않기 때문에 위와 아래의 두께 차이도 거의 없고, 빛에 비추면 손의 그림자나 안에 담긴 액체의 색감이 은은하게 올라옵니다. 그런 상태를 의도하고 작업하고 있습니다.

Q. 최근에는 블루뿐 아니라 그레이 톤 작업도 고민하고 계신다고 들었습니다. A. 블루는 교토에서의 기억을 담고 있는 색이에요. 그런데 한국에 돌아온 뒤 시간이 흐르면서, 그 블루가 점점 기억 속의 색이 되어가고 있다는 느낌을 받았습니다. 작업을 하면서 답답함도 생겼고요. 그러다 한국에서의 삶을 떠올리다 보니, 제게 한국은 블루보다는 그레이 톤에 가깝다는 생각이 들었습니다. 그래서 한국에서의 기억과 감정도 작업으로 풀어보고 싶어 그레이 톤 작업을 고민하게 됐습니다.

김귀연의 도자는 말이 많지 않다. 대신 선과 두께, 빛이 지나가는 방식으로 자신을 드러낸다. 겉과 속이 같은 선으로 이어진 형태, 절제된 색, 그리고 재료를 대하는 태도까지. 그의 작업은 완벽함보다는 솔직함에 가깝다. 흙의 성질을 통제하기보다 받아들이는 선택, 그 선택이 만들어낸 결과가 김귀연의 도자를 단단하게 만든다. 빛을 통과시키는 이 그릇들은, 결국 작가가 스스로를 대하는 방식에 대한 기록처럼 남는다.

Interview by ARTN Edition